D’où vient la règle des tiers ? Faut-il la suivre ? Y a-t-il vraiment des règles mathématiques nécessaires pour bien composer une photo ?

La règle des tiers

La règle des tiers en photographie est une technique de composition qui divise l’image en neuf parties égales à l’aide de deux lignes horizontales et de deux lignes verticales. Selon cette règle, les éléments importants de l’image devraient être placés le long de ces lignes ou à leurs intersections.

La règle des tiers : historique

La formalisation de la règle des tiers en tant que principe de composition est généralement attribuée au peintre John Thomas Smith qui l’a décrite dans son livre « Remarks on Rural Scenery » en 1797.

Si quand on parle de cette règle aujourd’hui on fait référence à la division géométrique de l’espace de l’image, quand Smith l’a décrite elle s’appliquait surtout à la gestion des ombres et des lumières :

« Deux lumières distinctes et égales ne devraient jamais apparaître dans le même tableau. L’une doit être principale et les autres subordonnées, tant en dimension qu’en degré. Les parties inégales et les gradations conduisent facilement l’attention d’une partie à l’autre, tandis que les parties d’apparence égale la tiennent maladroitement suspendue comme si elle était incapable de déterminer laquelle de ces parties doit être considérée comme subordonnée. » »

Dans son ouvrage, JT Smith suggérait également que les paysagistes divisent leurs toiles en « trois parties » pour créer des compositions plus équilibrées et esthétiquement plaisantes. Voici ce qu’il dit lui-même de cette règle :

« De manière analogue à cette « règle des tiers », j’ai présumé penser que, dans le cadre de la connexion ou de la rupture des différentes lignes d’une image, ce serait également une bonne règle de le faire, en général, dans des proportions similaires : par exemple, dans le croquis d’un paysage, de placer le ciel environ aux deux tiers. »

Les termes « j’ai présumé penser », « en général », « proportions similaires » et « environ aux deux tiers » qu’il utilise montre que Smith présentait la règle des tiers comme une observation réfléchie, une suggestion, un guide plutôt qu’une loi absolue de composition telle qu’elle est souvent édictée aujourd’hui de façon dogmatique.

De façon surprenante, aucune des illustrations de JT Smith ne suit cette règle des tiers !

Cette règle est souvent présentée comme très ancienne, largement appliquée par les peintres. Mais elle n’a été formalisée qu’en 1797 ! Par conséquent les peintres de la renaissance ne pouvaient pas la connaitre et il suffit de regarder des tableaux de nombreuses époques différentes pour voir que son utilisation n’est pas du tout fréquente. De même, l’analyse des « grandes photos » montre qu’elles ne suivent que rarement une quelconque règle mathématique.

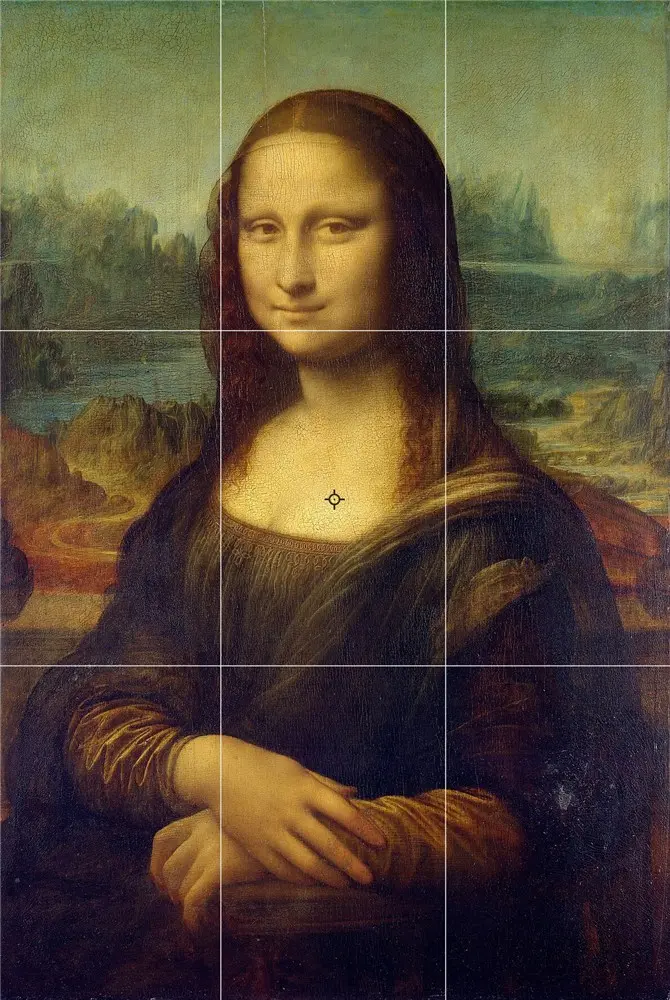

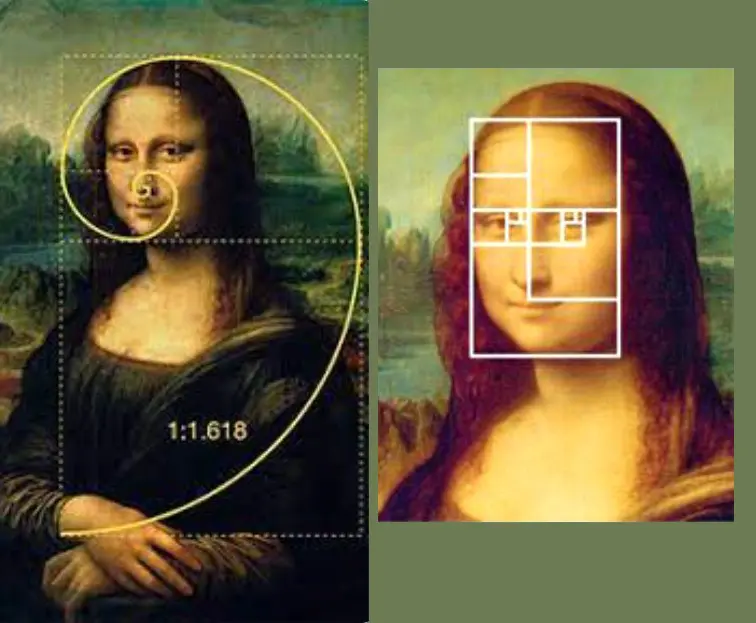

Difficile de trouver une quelconque règle mathématique de composition dans le tableau qui est sans conteste le plus célèbre au monde : celui de la Joconde, peint entre 1503 et 1506, Alors qu’à cette époque, la perspective était un art parfaitement maîtrisée comme le montre ce tableau de Rafael.

Succès de la règle des tiers

Ce passionnant article de petapixels (en anglais…) raconte en détails comment nous sommes passés de propositions de composition à une règle, l’expression « règle des tiers » n’apparaissant en tant que telle qu’en 1942.

Henry Peach Robinson en 1869, dans une des premières discussions sur la composition en photographie souligne l’intérêt de déplacer le point d’intérêt hors du centre du cadre, en notant que « s’il s’agit d’un objet important, on ne le trouvera jamais exactement au centre… ».

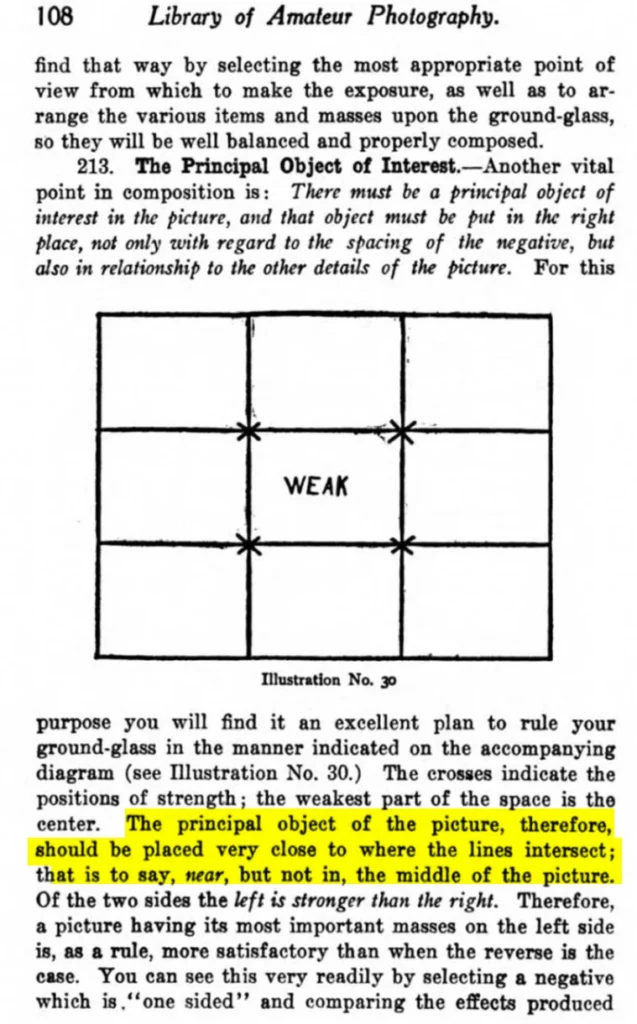

Le premier dessin correspondant à cette division de l’image en tiers date probablement de 1908 dans un manuel de photographie. Le conseil y est de placer le principal sujet de l’image proche des points d’intersection des lignes, c’est à dire « proche mais pas au centre de l’image« .

Ce conseil reste formulé de façon similaire de 1869 à 1942, mais il est difficile à trouver dans les publications ou les manuels, indiquant que ce n’était en aucun cas une règle répandue. Ce n’est que depuis les années 1980, avec l’explosion de la photographie amateur que ce concept de « règle des tiers » s’est répandu

Il y a eu de plus une confusion fréquente pendant des années entre cette division en tiers et la notion de nombre d’or supposé présent dans l’architecture, la nature, la peinture.

Aujourd’hui, la règle des tiers est largement utilisée dans la photographie numérique, le design graphique et même la conception de sites web. Taper « règle des tiers » dans un moteur de recherche renvoie un nombre considérable de liens vers des sites ou des vidéos qui la mettent en avant (plus de 72 millions de résultats dans google !). Quelques sites sont (heureusement !) nettement plus critiques.

Comment expliquer ce succès ?

Cette règle a quelques côtés positifs ! Du temps ou la mesure de la lumière et la mise au point dans un boitier se faisaient toujours au centre de l’image, cela incitait fortement à y mettre le sujet. Combien de portraits de famille avec la tête, et même le nez bien au centre, un grand espace vide au dessus, et le corps coupé au niveau du cou ! Combien aussi de photos de paysage avec l’horizon pile au milieu de l’image.

La règle des tiers crée un équilibre visuel plus agréable à l’œil humain. Elle génère une tension dynamique plus intéressante qu’une composition centrée. Elle est facile à comprendre et à appliquer, même pour les débutants. Les appareils photo et les smartphones intègrent souvent une grille de composition basée sur cette règle. Et il est vrai qu’il est préférable de suivre cette règle plutôt que de déclencher sans aucune réflexion sur la composition de la photo ou de mettre le sujet « en plein dans la pastille ».

C’est rassurant, particulièrement lorsque l’on débute en photo, d’appliquer des règles, de suivre des tutos. On lit très fréquemment des commentaires disant qu’il faut connaitre les règles de composition pour pouvoir s’en affranchir. Ceci présuppose qu’il y a des règles ! Mais est-ce vraiment le cas ?

Quel impact sur la lecture de la photo ?

Une carte de saillance (saliency map en anglais) est un outil de recherche et d’analyse qui met en évidence les zones d’une image qui attirent le plus l’attention humaine. Elle représente, sous forme de carte thermique, les régions de l’image où notre regard se porte naturellement en premier et s’attarde le plus. Pour l’établir, on peut utiliser l’eye-tracking (suivi oculaire) pour enregistrer les mouvements des yeux de plusieurs participants regardant une image. Les zones où les regards se concentrent apparaissent comme « saillantes » et sont représentées en rouge sur la carte, tandis que les zones moins saillantes apparaissent en bleu ou en couleurs froides.

Ces cartes sont très utiles en neurosciences cognitives pour comprendre comment l’attention visuelle fonctionne. Le marketing, le design en sont de grands utilisateurs, l’objectif étant de maximiser la durée de notre attention.

Amirshahi et collaborateurs ont réalisé des cartes de saillance sur des images respectant ou non la règle des tiers.

Vous pouvez télécharger l’article original (en anglais) en suivant ce lien.

Ci dessous, voici les cartes de saillance obtenues. Serez vous capable de reconnaître celles provenant de photos :

1- publiées et considérées comme de bonne qualité

2- prises au hasard

3- qui ne respectent pas la règle des tiers

4- représentant un seul ou peu d’objets

5- qui respectent la règle des tiers

6- de tableaux présentant des caractéristiques proches de celles des photos analysées

Leur conclusion est la suivante : « Malgré son importance proclamée dans la composition artistique, la règle des tiers ne semble jouer qu’un rôle mineur dans de vastes ensembles de photographies et de peintures de haute qualité. »

Et voici la réponse du petit jeu :

Les autres règles mathématiques de composition

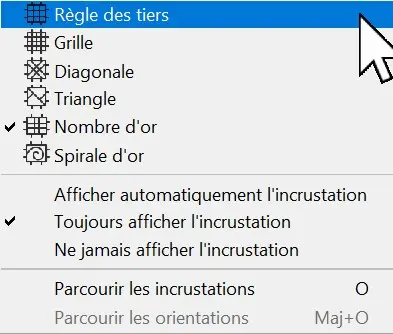

Dans lightroom et photoshop, on trouve des grilles supposées nous aider à guider nos compositions.

La plus neutre est la grille. Elle est utile pour vérifier si les verticales et les horizontales le sont ou pas.

Des livres entiers ont été écrits sur le nombre d’or et la spirale d’or.

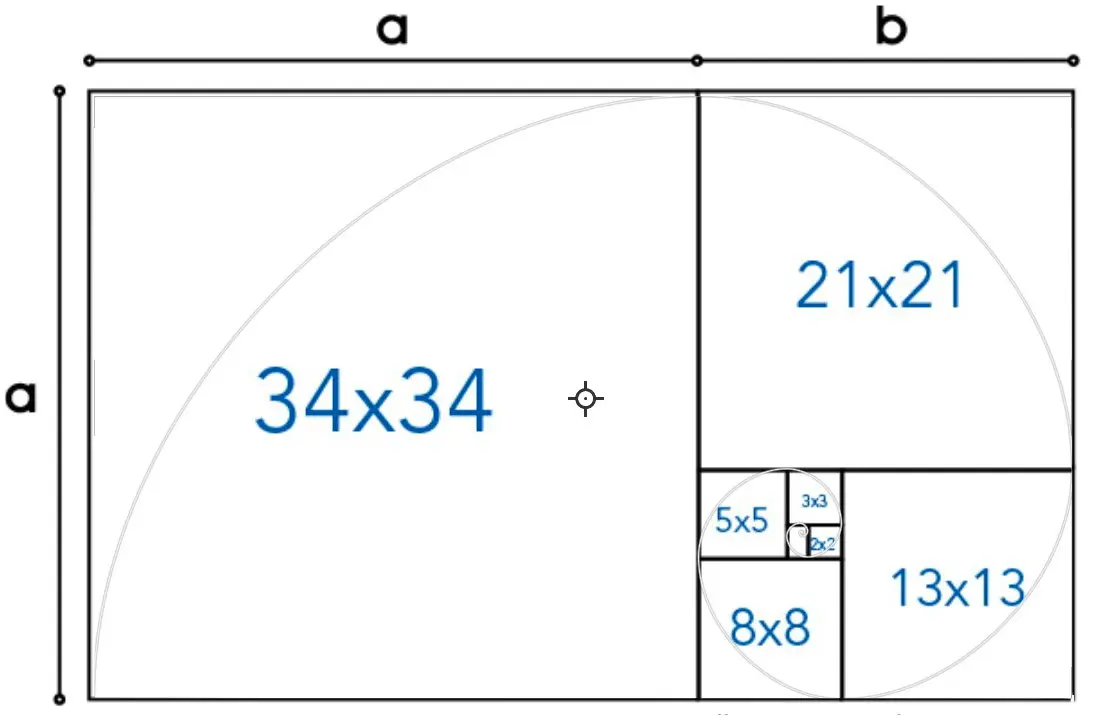

Le nombre d’or fait son apparition avec Pythagore en Grèce, au début du V ème siècle avant notre ère. C’est l’unique rapport a/b entre deux longueurs a et b tel que (a +b)/a = a/b. Il est égal à (1+√5)/2, soit environ 1,618033 98875…

Pour dessiner une spirale d’or, on construit un rectangle d’or dans lequel on trace un grand carré qui aura pour côté la largeur du rectangle. On réitère cette opération dans le rectangle d’or restant, et ainsi de suite jusqu’au point limite O. On trace ensuite une spirale logarithmique en dessinant des quarts de cercle dans les carrés.

A la Renaissance, des artistes comme Léonard de Vinci ont explicitement étudié les proportions mathématiques, y compris le nombre d’or, qu’on appelait « divine proportion ». Mais ce n’est pas pour autant qu’il l’utilisait systématiquement. Par exemple, cette proportion n’est pas présente dans la Joconde, même si certains se sont évertués à la trouver.

Le mythe du Parthenon

Dans l’architecture antique et classique, il existe effectivement quelques exemples où les proportions s’approchent du nombre d’or, mais les preuves d’une utilisation délibérée sont limitées.

La facade du Parthenon à Athènes serait un exemple de l’utilisation du nombre d’or par les architectes Grecs… à

condition toutefois de tronquer le toit ou de prendre quelques marches du fronton en plus de la façade elle-même !

Il n’y a pas de doute que si l’architecte avait voulu utiliser cette proportion il l’aurait suivie exactement quand on voit avec quelle précision sont calculées les angles des colonnes :

Pour donner l’illusion d’une verticalité et d’une horizontalité parfaites, les colonnes du Parhénon ne sont pas parallèles, mais leurs axes verticaux se rencontrent en un point de fuite situé à environ 5 km d’altitude. Toutes sont renflées de 4 cm au tiers de leur hauteur en partant du pied, l’œil ayant tendance à voir à cet endroit un étranglement. Les colonnes d’angles sont aussi plus épaisses pour éviter de paraître trop minces et ont une inclinaison accrue.

Le Corbusier a développé le « Modulor », un système de proportions basé sur le nombre d’or qu’il a délibérément incorporé dans ses conceptions. Cependant, de nombreuses « découvertes » du nombre d’or dans des œuvres anciennes résultent d’analyses rétrospectives souvent forcées. Des études critiques ont montré que beaucoup de ces analyses impliquent des approximations généreuses ou des sélections arbitraires de points de référence.

Il existe un phénomène de « paréidolie mathématique » où en cherchant suffisamment, on peut trouver presque n’importe quelle proportion dans une œuvre complexe. L’importance du nombre d’or a été considérablement exagérée dans la culture populaire. L’idée qu’il représente une « formule secrète de la beauté » universellement appliquée est largement un mythe moderne.

En photo de studio, certains artistes choisissent délibérément de placer les éléments clés en respectant la spirale d’or ou le rectangle d’or. Mais sur le terrain, particulièrement quand on ne dispose que d’une fraction de seconde pour cadrer et déclencher, il est rare que ce soit le cas. Ce n’est pas le respect d’une quelconque règle qui donne de la force à une photo. En revanche certaines erreurs peuvent considérablement en diminuer l’impact.

Conclusion

Pour conclure voici une citation d’Henri Cartier Bresson, tirée de son livre « images à la sauvette » des éditions Verve en 1952, avec une couverture originale de Matisse. Le titre du livre en traduction anglaise est « the decisive moment ».

« La composition doit être une de nos préoccupations constantes, mais au moment de photographier elle ne peut être qu’intuitive, car nous sommes aux prises avec des instants fugitifs où les rapports sont mouvants Pour appliquer le rapport de la section d’or, le compas du photographe ne peut être que dans son œil. Toute analyse géométrique, toute réduction à un schéma ne peut, cela va de soi être produite qu’une fois la photo faite, développée, tirée, et elle ne peut servir que de matière à réflexion. J’espère que nous ne verrons jamais le jour où les marchands vendront les schémas gravés sur des verres dépolis. »

Les règles mathématiques n’expliquent donc pas pourquoi nous trouvons, ou pas, une image harmonieuse.

Cependant, la façon dont notre cerveau traite les images que nous voyons peut nous guider pour mieux composer nos photos et retenir l’attention. (Article en préparation !)

Merci pour cet article 🙏🏻

Avec plaisir 🙂

Et oui c’est super important les règles de la composition la peinture nous le montre si bien rien n’est laissé au hasard 1,618 ce n’est pas pour rien merci pour cet article Florence !

Bonnes photos !

🤣🤣 En effet ! d’ailleurs je ne fais jamais de photo sans avoir ma calculette à la main pour vérifier ces proportions !