Nous voyons avec nos yeux mais notre cerveau est le maître de notre perception, il interprète et… il nous trompe parfois !

En 2015, cette robe a enflammé internet ! De quelle couleur est-elle ? Bleue et noire ? ou bien blanche et dorée ?

Nous sommes tous certains de ce que nous voyons ! Et pourtant nous ne la voyons pas tous de la même couleur. Alors qui a raison ? Et pourquoi certains la voient d’une couleur le matin et d’une autre plus tard ?

Il y a de longs traités de neuroscience, de psychologie et d’art, qui sont consacrés à comprendre comment nous percevons ce qui est en face de nos yeux. Cet article ne saurait les remplacer ni même les résumer mais il éveillera peut-être votre curiosité 🙂

Les 3 étapes de la perception visuelle

On peut définir trois étapes clé de la perception visuelle :

- Etape sensorielle :

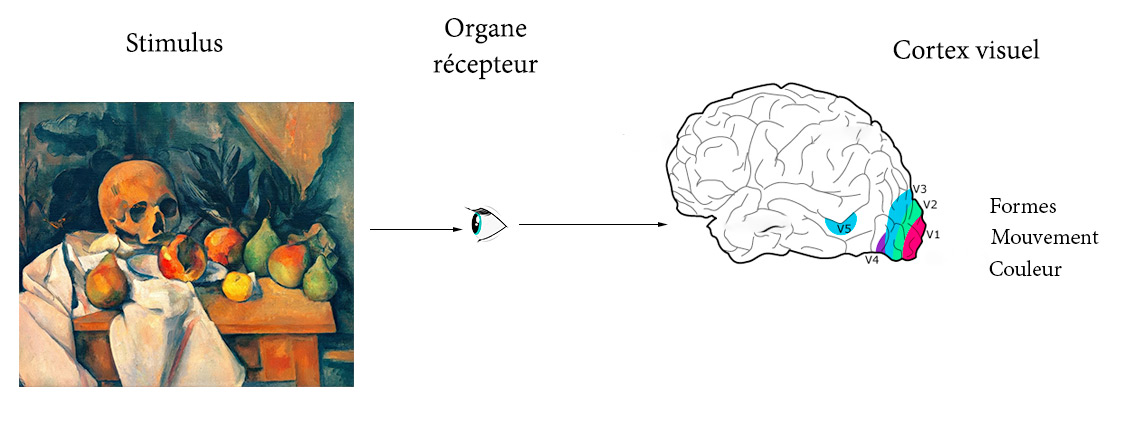

Ce tableau de Cézanne, Nature morte au crâne, est un stimulus visuel. La rétine de l’oeil n’est que le récepteur de ce stimulus qui le transmet au cerveau. - Etape perceptive :

Les signaux électriques venant des nerfs optiques sont divisés et envoyés dans pas moins de cinq zones du cortex visuel (V1 à V5) à l’arrière du cerveau qui s’activent pour l’analyser et, (très schématiquement !), déterminer forme, mouvement, couleur, orientation, relief… En une fraction de seconde, notre cerveau reconstitue une image. - Etape cognitive :

L’image reconstituée est immédiatement interprétée par le cerveau qui la compare à ce qu’il connait, ou pas, et qui si besoin déclenche une action, par exemple pour rattraper un objet en mouvement, ou pour fuir en cas de danger.

Face à une image en 2D, c’est notre cerveau qui nous permet de reconstituer la 3D.

Ces trois étapes se produisent un nombre incalculable de fois chaque minute, et elles sont fortement influencées par notre environnement, nos attentes, nos connaissances, notre niveau d’éveil, notre état émotionnel, nos motivations…

Pour ce qui est de la robe, en réalité elle est bleu foncé et noire. La photo est surexposée et ça nous le voyons tout de suite sur le fond. En l’absence d’élements de référence, comme les bras et les jambes, notre cerveau compense la surexposition, et celle-ci est variable d’un individu à un autre et parfois même pour la même personne de façon différente suivant le moment de la journée ou les conditions d’observation.

Pas plus qu’il n’y a de « vraie photo« , il n’y a de « vraie » façon de voir ce qui nous entoure. Nous sélectionnons en permanence ce sur quoi nous portons notre attention, nous l’interprétons en fonction de ce que nous connaissons ou croyons connaître et les biais sont nombreux ! Les témoignages divergents de personnes ayant assisté à la même scène en attestent.

Traitement de l’information visuelle

La première mission du cerveau est d’assurer notre survie. Nous sommes programmés pour être bien plus attentifs à ce qui pourrait être dangereux, toxique qu’à ce qui est agréable. Tout ce qui est perçu comme potentiellement dangereux, inhabituel, est donc traité en priorité.

De ce fait, notre système visuel est particulièrement sensible aux mouvements, surtout ceux qui sont brusques. Par exemple une voiture qui déboite brusquement lorsque l’on conduit. Inversement, ce qui est toujours présent, comme notre nez, est complètement ignoré par le cerveau.

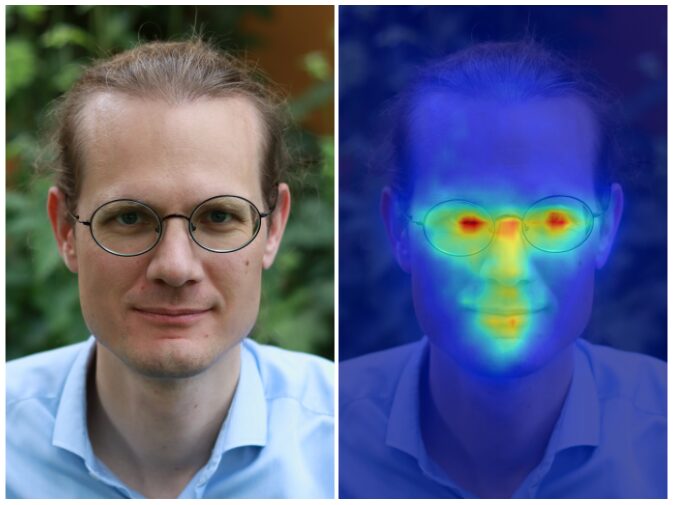

Nous sommes aussi biologiquement programmés pour détecter la présence humaine, qui véhicule des informations sociales cruciales. Toute présence humaine dans notre entourage, ou dans une image, attire notre attention comme un aimant, particulièrement si le visage, et plus encore les yeux, sont visibles.

La « fatigue vidéo » que l’on ressent quand on participe à des réunions en visio, vient en partie du fait que les caméras étant placées au dessus de l’écran et non au centre, on ne croise jamais le regard de celui qui parle. Et notre cerveau cherche en permanence à établir ce contact, ce qui l’épuise.

Suivi oculaire (eye tracking) et cartes de saillance

Dès 1879, Louis Emile Javal avait observé que la lecture ne se fait pas de manière fluide, mais par saccades et fixations.

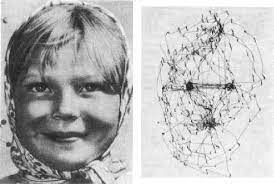

Les premiers instruments pour analyser comment nous regardons une scène ou une image datent de 1908. Mais c’est le développement de la photographie et des capteurs électroniques qui ont permis les premières études précises.

Le chapitre VII d’une étude de Yarbus (1967) utilisant le suivi oculaire a montré que face à un même tableau, on ne regarde pas la même chose dans le même ordre suivant qu’on nous demande simplement de regarder ce tableau ou d’en étudier certains aspects particuliers, et notre état émotionnel modifie notre façon de regarder.

Dans le tableau de Cézanne, qu’ai-je regardé en premier : le crâne ? les fruits ? La nappe blanche ? l’harmonie des couleurs ?

Par la suite, ces techniques de suivi des mouvements oculaires (eye tracking) ont été affinées, et elles permettent aujourd’hui d’établir des cartes de saillance. Laurent Itti, professeur agrégé d’informatique, de psychologie et de neurosciences à l’université de Californie du Sud est un des leaders de ce domaine.

Ces cartes sont très utilisés en neuroscience cognitive pour analyser ce que l’on regarde dans une image ou une scène réelle, pendant combien de temps et dans quel ordre. C’est un outil aussi très utilisé par les publicitaires et on comprend aisément pourquoi.

Ces techniques d’imagerie mettent en évidence qu’on ne lit pas une image comme un texte, en particulier pas particulièrement de gauche à droite quand on écrit dans ce sens, mais que certains éléments, saillants, captent immédiatement notre attention, alors que d’autres sont ignorés. Dans un visage, nous regardons en priorité les yeux et nous y passons plus de temps car ce sont les expression du visage qui sont les plus signifiantes socialement.

Les deux vitesses de la pensée

L’omniprésence des écrans, les images éphémères, les réseaux sociaux, le scrolling vertical sur nos smartphones, sans oublier les panneaux publicitaires, nous abreuvent toute la journée d’images fixes ou animées qui cherchent à retenir notre attention.

Mais même en vivant coupé des écrans, parce que nos ressources attentionnelles sont limitées, nous ne pouvons pas examiner consciemment tous ces éléments visuels simultanément. Notre cerveau les hiérarchise selon leur pertinence potentielle. Ce filtrage perceptif est majoritairement géré par le Système 1 de Kahneman, qui fonctionne automatiquement et nous permet de ne pas être submergé d’informations visuelles superflues.

Comme l’a remarquablement exprimé Daniel Kahneman dans son livre de 2011 « Thinking, Fast and Slow » traduit en français sous le titre « Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée« , nous utilisons deux « sytèmes » pour traiter le flot continu d’information qui nous parvient :

– Le système 1 est le système cognitif rapide qui fonctionne de manière automatique, involontaire, intuitive et demandant peu d’effort. C’est le système de raisonnement utilisé par défaut, car il est le moins coûteux en énergie. Il a tendance à tenir pour vrai ce qui est aisé à traiter. Il est responsable du concept de normalité et de l’attente qui en découle.

– Le système 2, plus lent, analytique, nécessite concentration et attention. Il intervient dans la résolution de problèmes complexes. Il s’active lorsque le système 1 est confronté à un problème nouveau auquel il ne sait pas répondre. Il est plus suspicieux.

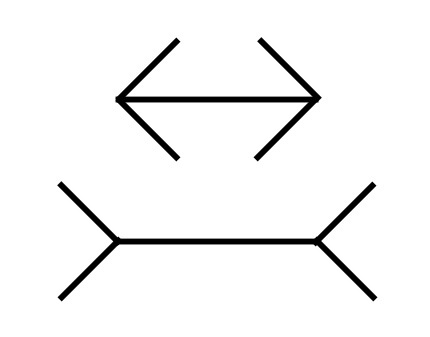

L’image ci-contre, est un exemple de la façon dont ces deux systèmes peuvent coopérer ou non. Si nous mesurons les deux lignes, nous voyons bien qu’elles ont la même longueur (compréhension du système 2), Et pourtant, notre intuition (système 1) continue à nous dire que celle du haut est plus courte que celle du bas.

Les illusions visuelles ne sont pas les seules situations dans lesquelles notre système 1 peut être trompé. Kahneman explique que dans les illusions cognitives, nous croyons évaluer les situations et prendre nos décisions en fonction des faits, alors que notre système 1 est la plupart du temps biaisé par les émotions que nous ressentons envers les personnes ou les situations.

Focalisation

Lorsque nous somme focalisés sur une tâche (système 2 actif), nous oublions le reste, comme l’illustre la célèbre expérience de Simons et Chabris (faites la si vous ne connaissez pas, cela prend 90 secondes et c’est très rigolo). Le système 1 est ici inhibé.

Cette inhibition du système 1 se produit aussi par exemple quand on cherche son chemin en voiture, et cela peut être dangereux car en se focalisant (système 2) sur le nom des rues ou sur les indications du GPS, on est beaucoup moins attentif aux piétons ou aux obstacles.

Ambiguité

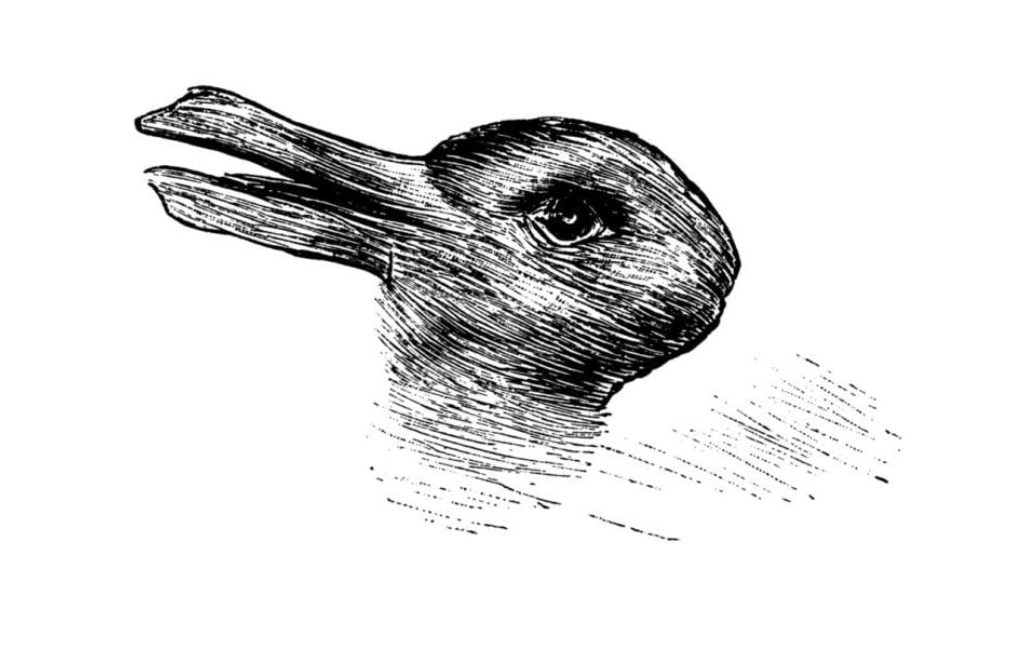

Notre cerveau déteste ce qui est ambigu. Dans la perception visuelle dit Khaneman, il existe un processus qui supprime l’ambiguité, de sorte qu’une seule interprétation est choisie et que l’on n’est pas conscient de l’ambiguïté.

Dans l’image ci-contre, quel animal avez vous vu ? Si on ne nous dit pas qu’on peut voir soit un lapin regardant vers la droite, soit un canard regardant vers la gauche, on s’en tient à sa première interprétation de cette image. Mais dans tous les cas, on ne voit pas en même temps un lapin et un canard, c’est soit l’un, soit l’autre.

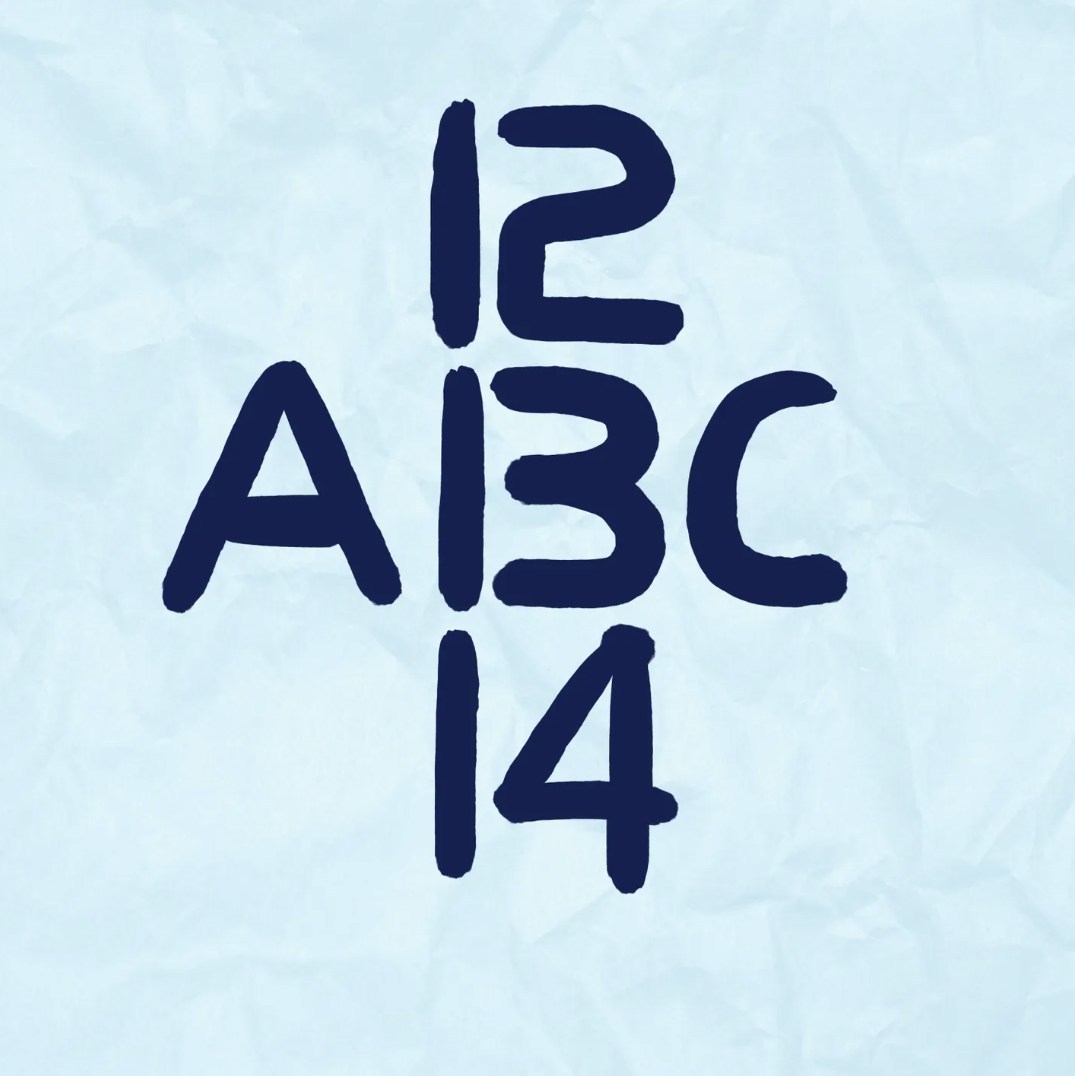

De même, dans cette image, suivant qu’on lit l’image de haut en bas ou de droite à gauche, on lit le chiffre 13 ou un B. Une interprétation est échangée contre une autre, l’autre étant supprimée. Un schéma analogue, mais moins évident, se produit en permanence dans nos habitudes mentales.

« Lorsque nous parvenons à des interprétations, de nombreuses caractéristiques de la perception visuelle sont conservées, comme la recherche de cohérence, de choses qui ont un sens ensemble. Il est très probable que vous perceviez des choses qui n’existent pas. C’est ce que nous faisons tous.

En effet, les gens ne peuvent s’empêcher d’imposer la lettre B ou le chiffre 13 au désordre de la vie.

Le biais de confirmation vient du fait que vous avez une interprétation, que vous l’adoptez, et qu’ensuite, vous forcez tout à correspondre à cette interprétation. Nous savons qu’il s’agit d’un processus qui se produit dans la perception et qui permet de résoudre les ambiguïtés, et il est tout à fait plausible qu’un processus similaire se produise dans la pensée. » (Daniel Kahneman)Notre cerveau est constamment à la recherche de sens et d’ordre, de stabilité et d’économie d’énergie. Il tente instinctivement (système 1 de Kahneman) d’organiser les informations visuelles d’une manière qui a du sens pour lui, et cela en consommant le moins d’énergie possible.

Ce besoin du cerveau a été identifié dès la fin du XIX° siècle et a été formalisé dans la psychologie de la forme ou « Gestalt ».

Psychologie de la Gestalt

La psychologie de la Gestalt, ou psychologie de la forme, développée au début du XXe siècle, décrit comment l’esprit transforme le hasard apparent en formes fiables.

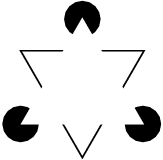

Dans le triangle de Kanizsa ci contre, des contours illusoires forment un triangle blanc. L’intérieur du triangle apparaît généralement plus clair que le fond alors que ce n’est pas le cas. Dans cette image nous voyons des cercles noirs, un triangle noir et un blanc alors qu’aucune de ces trois formes n’est en réalité présente.

Ces contours illusoires n’ont pas de contrepartie physique, mais les singes, les chats, les hiboux et les abeilles les perçoivent comme nous comme s’il s’agissait de frontières réelles.

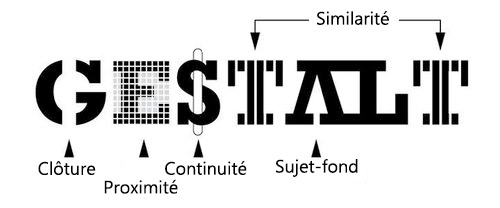

Plusieurs principes fondamentaux de la Gestalt expliquent comment le cerveau traite et interprète cette image.

La loi de la bonne forme

C’est la loi principale de la Gestalt, celle dont toutes les autres découlent.

Un ensemble de parties informes, comme des groupements aléatoires de points, tend à être perçu d’abord comme une forme. Cette forme se veut simple, symétrique, stable, en somme une « bonne forme ».

Nous cherchons automatiquement à créer des formes déjà connues à partir de groupements aléatoires d’éléments. C’est ce qui nous permet d’identifier immédiatemment dans notre environnement ce que nous connaissons déjà, de nous déplacer sans avoir besoin de nous demander si cette table va bouger, si tel élément est lointain ou très proche ou source potentielle de danger. C’est essentiel pour lire correctement.

La loi de la bonne forme est aussi celle qui nous fait trouver des formes dans les nuages ou les rochers, ce qu’on appelle le phénomène de paréidolie.

la proximité

Les éléments proches sont perçus comme appartenant à un même groupe. Dans le mot Gestalt ci-dessus, nous relions les carrés noirs qui composent la lettre N sans tenir compte du quadrillage.

Dans une photo de groupe ou de forêt, nous percevons d’abord l’ensemble avant de regarder les individus ou les arbres qui les composent.

Dans cette photo nous identifions rapidement qu’il s’agit d’une photo de mariage (et on ne rigole pas, d’autant qu’il doit y avoir quelques uns de mes aileuls dessus, peut-être même Bécassine 😂) avant de regarder chaque personnage.

la continuité

Nous percevons des lignes continues, comme dans le S de Gestalt ci-dessus, plutôt que des segments et nous complétons les bouts manquants.

Même si toute la route n’est pas visible dans cette photo, nous reconstituons le chemin jusqu’au pont au fond.

la clôture

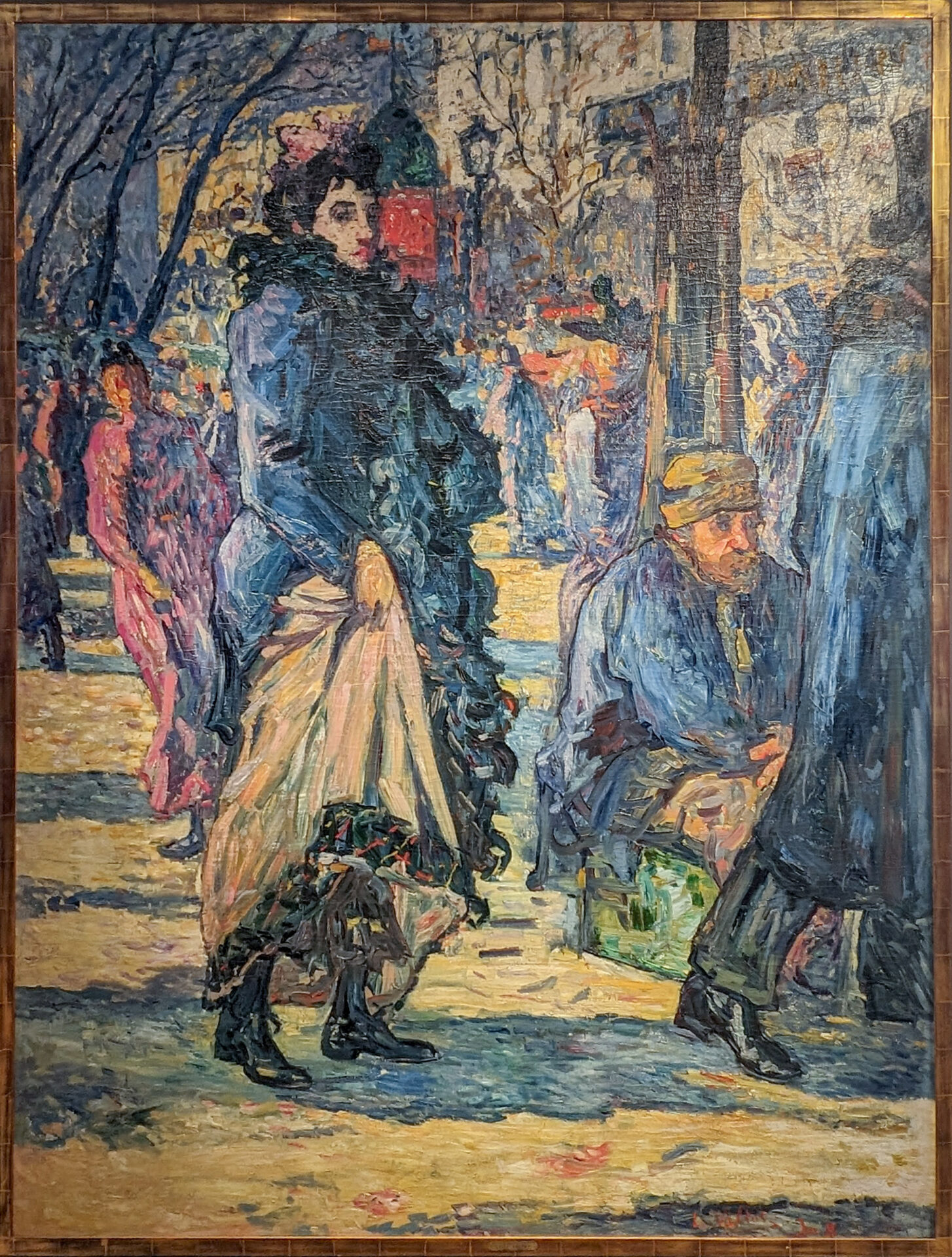

Nous complétons mentalement les formes incomplètes comme dans le triangle de Kanisza. Dans ce tableau de Louis Valat, « sur le boulevard » que l’on peut admirer à la magnifique Fondation Bemberg récemment entièrement rénovée à Toulouse, nous n’avons pas besoin de plus d’un bout de manteau, de chapeau et d’un pied, pour comprendre que c’est un homme qui est représenté sortant du tableau.

La similitude

Dans le mot Gestalt ci-dessus nous repérons tout de suite que les deux T sont écrits de la même façon.

Dans la photo ci-dessous, nous regroupons automatiquement les troncs des palmiers pour les interpréter comme un tout, quand bien même il y a des éléments entre ces troncs. Et nous n’avons pas besoin de voir l’entièreté des palmiers pour les identifier comme tels.

la symétrie

Les éléments symétriques sont perçus comme formant un tout.

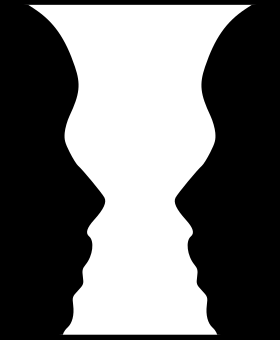

Sujet-fond

Cette loi fait la distinction entre l’objet principal et son environnement. Sans autre information, quel est le sujet de l’image ci-dessous ? Le vase ou les deux profils ?

La loi de destin commun

Des éléments en mouvement ayant la même trajectoire sont perçus comme faisant partie de la même forme.

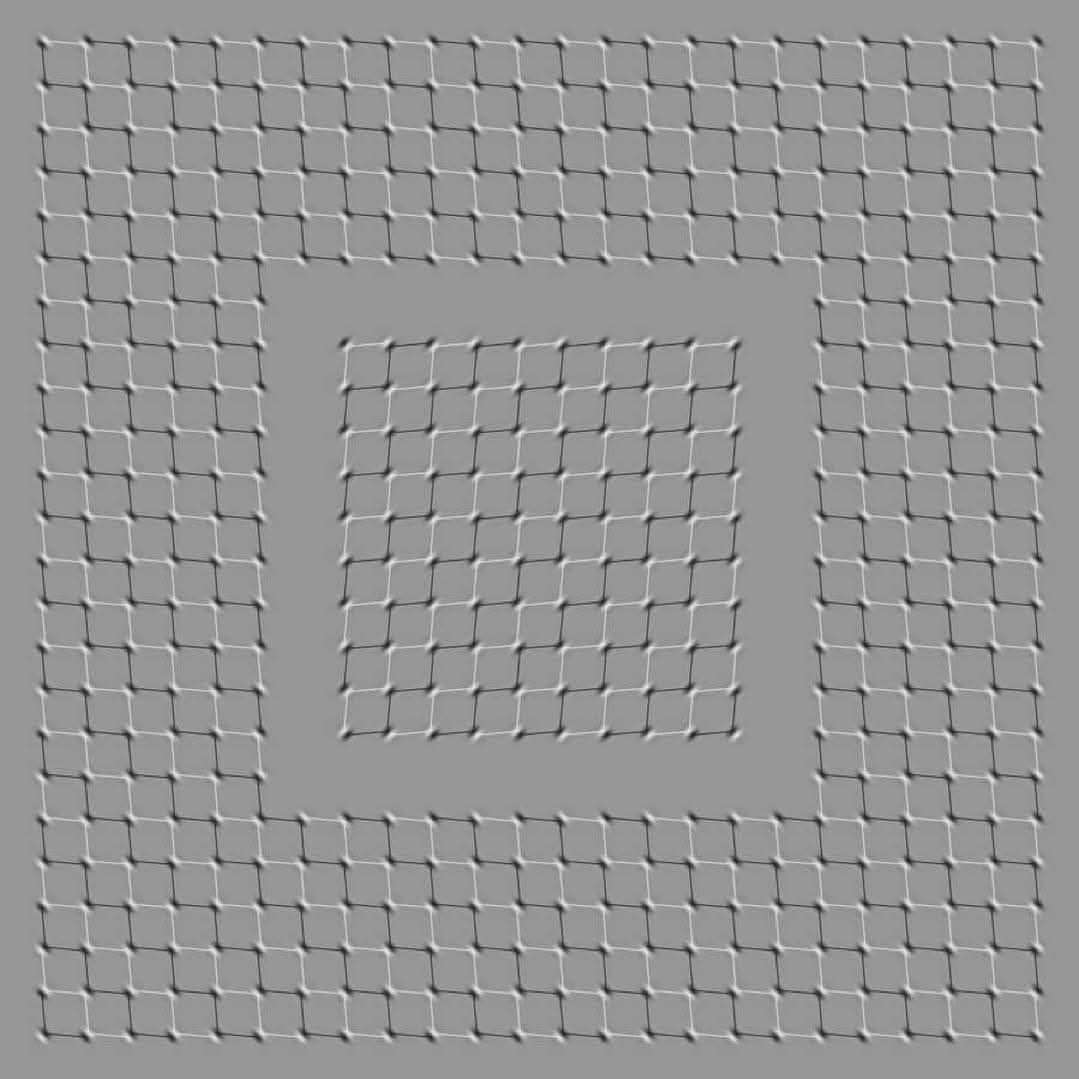

Cela ne concerne pas une image statique… Quoique ! c’est aussi cela qui participe à nous donner une impression de mouvement dans certaines illusions d’optique.

Mais c’est aussi ce qui nous fait considérer comme un ensemble des éléments orientés dans le même sens.

Pour affoler nos yeux

Quelques illusions d’optique que je trouve sympas !

Cliquez sur les vignettes pour les voir en grand.

Conclusion

« Pourquoi les choses ont-elles l’air telles qu’elles sont ? » s’interrogeait le psychologue Kurt Koffka. Un siècle plus tard, cette question fondamentale continue de fasciner chercheurs et artistes.

Ce que nous « voyons » n’est pas une réalité objective, mais une interprétation sophistiquée créée par notre cerveau. Cette machinerie neurologique, façonnée par l’évolution pour assurer notre survie et notre adaptation sociale, nous offre une version réinventée du monde – parfois fidèle, parfois trompeuse, mais toujours personnelle.

La hiérarchisation automatique des données visuelles par notre cerveau et leur organisation en patterns cohérents, même faux, influence de façon décisive la façon dont nous lisons une image. Pour le photographe, comprendre ces mécanismes n’est pas qu’une curiosité scientifique : c’est la clé pour créer des compositions qui captent et retiennent l’attention dans un monde saturé d’images. C’est aussi une invitation à l’humilité face à nos certitudes visuelles.

Et si le plus grand art de la photographie était finalement de jouer avec les attentes et les habitudes de ce fabuleux interprète qu’est notre cerveau ?

Dites moi en commentaire si vous voyez la robe bleue et noire ou bien blanche et dorée ! je suis curieuse du résultat 🙂

Pour aller plus loin sur ce thème je vous propose ces deux articles :

Comment (bien) rater ses photos

Diriger le regard : comment créer des photos qui retiennent l’attention

PS : je vois la robe « blanche » et or

Ahhh ! comme je ne parviens pas du tout à la voir blanche et or (alors que je sais que je l’ai déjà vue comme ça au moins une fois), je finissais par me demander si c’était la reproduction que j’avais mise qui n’était pas bonne. C’est fou ce truc !

Très bon article (comme d’habitude !) Il reste à en tirer les applications pour notre pratique photographique et elles sont nombreuses.

Le vase de Rubin est l’un des exercices préparatoires à une séance de dessin selon la technique de Betty Edwards : « apprendre à dessiner avec le cerveau droit ».

Merci encore

Merci beaucoup de ton appréciation :). Et la suite (application à la photo) arrive mais il y a tellement de choses à dire que je mets un peu de temps à ordonner mes idées.

je vois la robe bleu et noir. En aucune manière je n’arrive à voir blanc et doré.

très bon article.

Merci ! Moi aussi je la vois en noir et bleu (plutot bronze et bleu d’ailleurs). Et pourtant, la première fois que je l’ai vue, elle était blanche et dorée ! Et dans les deux cas, je suis bien entendu SURE de ce que j’ai vu 😂

Bleu et noir, sans hesitation…

Encore un bel article de vulgarisation ! Bravo

Merci Christian !